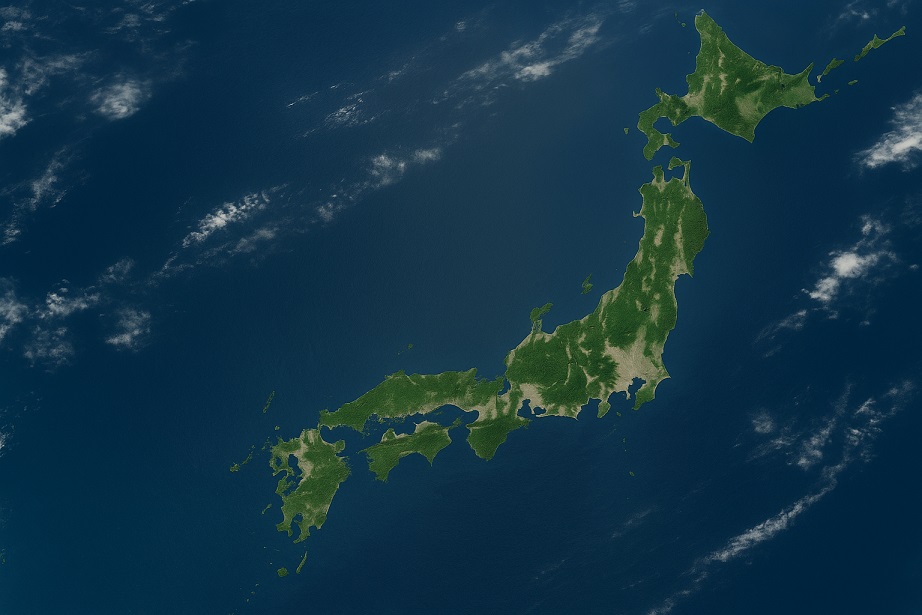

日本列島の中心に長く伸びる本州は、しばしば「日本の背骨」とたとえられます。

地図で見ると細長い形が印象的ですが、「実際にはどれくらいの長さなのか?」と気になったことはありませんか。

一口に“本州の長さ”といっても、どこを基準に測るかによって数値が変わるため、意外と正確な答えが分かりにくいテーマです。

最北端から最南端までなのか、最東端から最西端までなのか——。実は、測定方法によって複数の距離が存在します。

この記事では、本州の長さの基本的な数値から、どの地点を基準にしているのか、さらになぜ本州が“背骨”と呼ばれるのかまでを、地図が苦手な方でも理解しやすい流れで解説します。

あわせて、日本列島全体の長さや世界の島々との比較など、ちょっとした雑学として楽しめるポイントも盛り込みました。

本州のスケール感を知ると、旅の距離感や日本の地形の成り立ちがぐっと身近に感じられます。

それでは、地図を片手に見たくなる「本州の長さ」の世界へ進んでいきましょう。

本州の長さはどれくらい?まずは結論から

本州の全長は約○○km(測り方で数値が変わる理由)

本州の長さは一般的に 約1,300km前後 と言われますが、実はこの数値には「どこを基準に測るか」という前提の違いがあります。

最北端から最南端を結んだ距離なのか、最東端から最西端を結んだ距離なのかで結果が変わるため、本州の“公式な長さ”が1つに定まらない理由にもなっています。

たとえば、青森県側の最北端を起点にして山口県側の最南端までを測る方法では、約1,300kmほどの数値になります。一方、地図の縮尺や計測ルートの取り方によっては、これより少し大きくなったり小さくなったりします。

このような“揺らぎ”が生じるのは、海岸線が大きく入り組んでいたり、地形が単純な直線ではないことが理由です。

日本列島の中で本州はどれくらい長い位置づけ?

日本列島は北海道・本州・四国・九州の4島を中心に構成されていますが、その中でも本州は圧倒的な長さを持つ島です。

北海道や九州と比べても桁が違い、日本列島の“中心線”を形づくっている存在といえるでしょう。

北海道の最北端から最南端までは約430kmほど、九州でも約330kmほどです。それに対し、本州はこれらの数倍に相当します。地図を見ると、日本を縦に貫くように一本の細長い島が伸びているのが分かりやすいはずです。

この特徴的なシルエットが、後ほど解説する「日本列島の背骨」というイメージにもつながっています。

本州の長さはどこからどこまで?基準になる地点を整理

最北端:青森県「大間崎」周辺

本州の最北端として広く知られているのが、青森県下北半島の先端にある 「大間崎」 です。

ここは本州の“てっぺん”として観光スポットにもなっている場所で、津軽海峡を挟んで北海道と向かい合っています。

地図で見ると、大間崎は陸地の突端が鋭く突き出した形になっており、最北端の基準として分かりやすい位置にあります。

本州の長さを測る際、この大間崎周辺を起点にする測定方法がよく使われています。

「本州の長さ=大間崎から最南端まで」というシンプルな考え方のため、初心者でも理解しやすい基準点といえるでしょう。

最南端:和歌山県「潮岬」を基準にすることも

本州の“最南端”としてよく登場するのが、和歌山県串本町に位置する 「潮岬(しおのみさき)」 です。

黒潮が流れる太平洋に突き出た岬で、「本州最南端の地」として観光標識も整備されています。

ただし、本州全体の長さを測る際の“最南端”としてどの地点を採用するかは測定者によって異なることがあります。

潮岬は分かりやすい地形と認知度の高さから採用されやすいものの、厳密には行政上の境界や地形の扱い方で基準が異なるケースもあります。

そのため、測定方法によって距離が変わる理由の1つになっています。

最西端・最東端を基準に測る方法も存在する

本州の長さは“南北方向”だけでなく、“東西方向”で測る考え方もあります。

最東端は岩手県の「トドヶ崎」、最西端は山口県の「毘沙ノ鼻」が一般的に基準として使われる地点です。

この2地点を結んだ距離を“本州の長さ”として紹介している資料もあります。

しかし、本州という島は複雑に入り組んだ海岸線を持つため、単純に直線距離を測るだけでは島のスケール感を正確に表せないこともあります。

こうした違いがあるため、本州の長さは1つの数値に固定できないテーマになっているのです。

どうして本州は“背骨”と呼ばれるのか?地形と文化の視点から解説

中央構造線など地質的な“軸”が走っている

日本列島には、九州から関東方面へと斜めに横断する大規模な断層帯「中央構造線」があります。

これは日本で最も長い活断層で、九州〜四国〜近畿〜中部へと一直線に続く“地形の軸” として知られています。

この中央構造線は、本州の内部を貫くように走っており、地形や地質が大きく変化する境界にもなっています。

山脈の形成や地形の段差、河川の流れに影響を与えるほど重要な要素であり、「本州そのものに一本の柱のような構造がある」というイメージにつながっています。

つまり、地質学的に見ると、本州には“背骨”と言いたくなるような一本のラインが存在しているのです。

古くから交通・文化・都市が一直線に並んできた

本州が“背骨”と呼ばれるもう一つの理由は、古代から現代に至るまで主要な都市や文化が一直線に並んできた という事実です。

たとえば、東海道・中山道・山陽道といった歴史的な街道は、本州の太平洋側に沿って連続しています。

江戸・京都・大阪といった大都市も同じライン上に並び、この帯状の地域を中心に政治・経済・文化が発展してきました。

現代においても、東海道新幹線や高速道路網、主要空港などがこの“縦のライン”に集中しています。

つまり、交通インフラの軸が本州の中心を一本貫いており、社会の動きが“背骨のように一本通っている” というイメージを強めています。

こうした歴史的・地理的背景が積み重なり、本州は日本列島の“背骨”として語られるようになったのです。

地図で見えてくる本州ならではの形の特徴

細長い形が生む「地域ごとの気候の違い」

地図をあらためて見ると、本州は北から南まで長く伸びた“ひも状”の島になっています。

この細長い形が、地域によって気候が大きく異なる理由の1つになっています。

たとえば、青森や岩手の北日本は冬の寒さが厳しく、雪が多い場所として知られています。一方で、関西・中国地方に目を向けると、冬でも比較的温暖な日が多いという特徴があります。

さらに太平洋側と日本海側では「晴れやすい地域」「雪が多い地域」という違いがあり、これも、細長い本州の地形が気候帯を分けているためです。

つまり、本州の独特の形は、“地域性の違い”を生む大きな要因として機能しているのです。

広い本州を旅するとどれくらい時間がかかる?

本州を端から端まで旅をしようとすると、距離以上に“長さ”を実感できます。

たとえば、最北端の青森県・大間崎付近から、最南端として扱われることの多い和歌山県・潮岬方面へ移動すると、車でも非常に長い時間を要します。

高速道路を使っても片道で20時間前後かかることがあり、鉄道の場合でも乗り継ぎを含めると丸一日近くの移動になることも珍しくありません。

飛行機を利用すると一気に距離を縮められますが、それでも“本州を縦断する”という行程は、日本の大きさを体感できる規模の旅になります。

こうした移動距離の大きさを知ると、本州が「ただ細長いだけでなく、広大なスケールを持つ島である」ことが実感しやすくなるでしょう。

地図好きのための関連トピック

日本列島の“全長”は何km?

本州の長さを調べる人が次に気になるのが、「日本列島全体の長さ」です。

日本列島を北から南までつなぐと、おおよそ 3,000km前後 と言われています。これは、北海道の宗谷岬付近から沖縄県の与那国島方面までを結んだ大まかな距離です。

この長さは、地図上で見る以上にスケールが大きく、ヨーロッパの複数の国の縦断距離に匹敵するほど。

また、日本列島には大小6,000を超える島々が連なっているため、「細長い大陸のように見えるのに実は島国」という特徴も、多くの人にとって興味深いポイントです。

本州だけでなく、日本列島全体の距離感を知ると、地図や旅行の見方が少し変わって見えるかもしれません。

世界の島の長さランキングで見る本州の位置

「本州は世界の島々の中でどれくらいの順位なのか?」という点も、地図好きからよく検索されるテーマです。

実は、本州は 世界でもトップ10に入るほどの長さを持つ大きな島です。

世界一長い島として有名なのは「グリーンランド」。ほかにもニューギニア島やボルネオ島など巨大な島々が並びますが、本州はそれらに続く上位グループに位置しており、世界基準で見てもその細長さと規模の大きさは際立っています。

このように比較してみると、普段は“日本の島”として見ている本州が、世界的に見ても非常に大きな島であることがより実感できるでしょう。

FAQ(よくある質問)

本州を“最北端〜最南端”だけで測った長さはどれくらい?

一般的に紹介される本州の長さは、青森県・大間崎付近を最北端、和歌山県・潮岬付近を最南端にしたおよそ 1,300km前後 です。

ただし、海岸線の入り組み具合や測定ルートの違いによって多少の変動があります。

そのため、「本州の長さ=必ず○○km」と 一つに固定されない のが特徴です。

北海道と本州はどちらが長い?

“縦方向の長さ”で比べると、本州のほうが圧倒的に長く、北海道の約430kmに対して本州は約1,300km前後あります。

一方で面積は北海道が大きいため、「縦は本州、広さは北海道」 というイメージを持つと整理しやすいでしょう。

本州を端から端まで車で移動すると何時間かかる?

ルートや交通状況によりますが、最北端付近から最南端付近までを車で移動すると 20時間前後かかる ことがあります。

休憩なしでの計算であり、実際にはもっと時間がかかる場合もあります。

移動の長さを体感すれば、本州がいかに細長く、そして大規模な島であるかがよくわかります。

本州の長さは地図の縮尺や測定方法で変わる?

変わります。地図の縮尺、海岸線の扱い方、どの地点を“端”として採用するかで数値が異なります。

特に海岸線は複雑に入り組んでおり、直線距離と実際の地形をたどった距離は大きく異なる ため、資料によって複数の数値が並ぶことがあります。

まとめ|本州の長さは“測り方”で変動し、雑学としても奥が深い

本州の長さは約1,300km前後と紹介されることが多いものの、その数値は「どこを基準に測るか」で大きく変わるという特徴があります。

最北端・最南端を結んだ距離なのか、最東端・最西端をもとにするのか、あるいは海岸線をどのように扱うのか——。測定の前提が異なれば、結果も当然変動します。

また、本州は日本列島の「背骨」と呼ばれるように、地質的な軸が貫き、歴史的な街道や主要都市も一本のライン上に並ぶ構造を持っています。

さらに、細長い形が地域ごとの気候や文化の違いを生むなど、本州ならではの面白い特徴が随所に見られます。

距離という単純な数字の背景には、地図・地質・歴史が複雑に組み合わさった奥深い世界があります。

本州のスケール感を知れば、日本を見る視点が少し広がり、旅や地図の楽しみ方も変わってくるかもしれません。