ネジを締めたりゆるめたりする作業は、日常の中で意外と多く登場します。

家具の組み立てや家電の取り付け、DIYでちょっとした修理をするときなど、ドライバーやレンチを手に取る機会は思ったより多いものです。

けれど、いざネジを回す場面になると、「あれ?どっちに回せば締まるんだっけ?」と戸惑ってしまうことはありませんか?

何度も経験していても、とっさに迷ってしまうのは決して珍しいことではありません。

この記事では、ネジを回す方向の基本ルールや、もう迷わず覚えられるコツをわかりやすく紹介します。

さらに、普通のネジとは逆の仕組みを持つ「逆ネジ」についても詳しく解説します。

これを読めば、ネジを回すたびに悩んでいた時間がぐっと減り、自信を持って作業ができるようになります。

ぜひ、今日から実践に役立ててみてください。

ネジの基本ルール|回す方向は2通りだけ

右回し=締める、左回し=ゆるめるが基本

日常のいろいろな場面で、ネジを回す機会は案外多いものです。

たとえばペットボトルのフタを閉めるときや、瓶のフタを開けるときも、手を使って「回す」という動作を自然に行っていますよね。

特にドライバーやレンチなどの工具を使うとき、ネジをどちらの方向に回すかはとても重要なポイントになります。

いざ締めようと思ったときに、「あれ、どっちに回すんだっけ?」と迷ってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。

何度も同じ作業を繰り返しているはずなのに、ふとした瞬間にわからなくなってしまうことも珍しくありません。

そんなときに役立つのが、シンプルな基本ルールを覚えておくことです。

その基本とは、「右に回すと締まり、左に回すとゆるむ」というとてもわかりやすい仕組みです。

英語では「Righty tighty, lefty loosey(右で締めて、左でゆるめる)」という言い方もあり、世界中で同じルールが共通しています。

このフレーズをそのまま日本語に訳すと、少しピンと来ないかもしれませんが、イメージすると理解しやすくなります。

たとえば、手のひらを自分の正面に向けて、右に回していくとフタが締まっていく動きが思い浮かぶはずです。

水道の蛇口を閉めるときの感覚や、ペットボトルのフタをしっかり閉めるときの動きも、基本的には同じです。

ほとんどのネジはこの「右回し=締める、左回し=ゆるめる」という動きに従っています。

このルールを頭に入れておけば、工具を使うときにも戸惑わずにすみますし、日常のちょっとした作業でも役立ちます。

もし迷ったときは、「右に回せば締まり、左に回せばゆるむ」とシンプルに考えてみてください。

ネジの回す方向を覚える3つのコツ

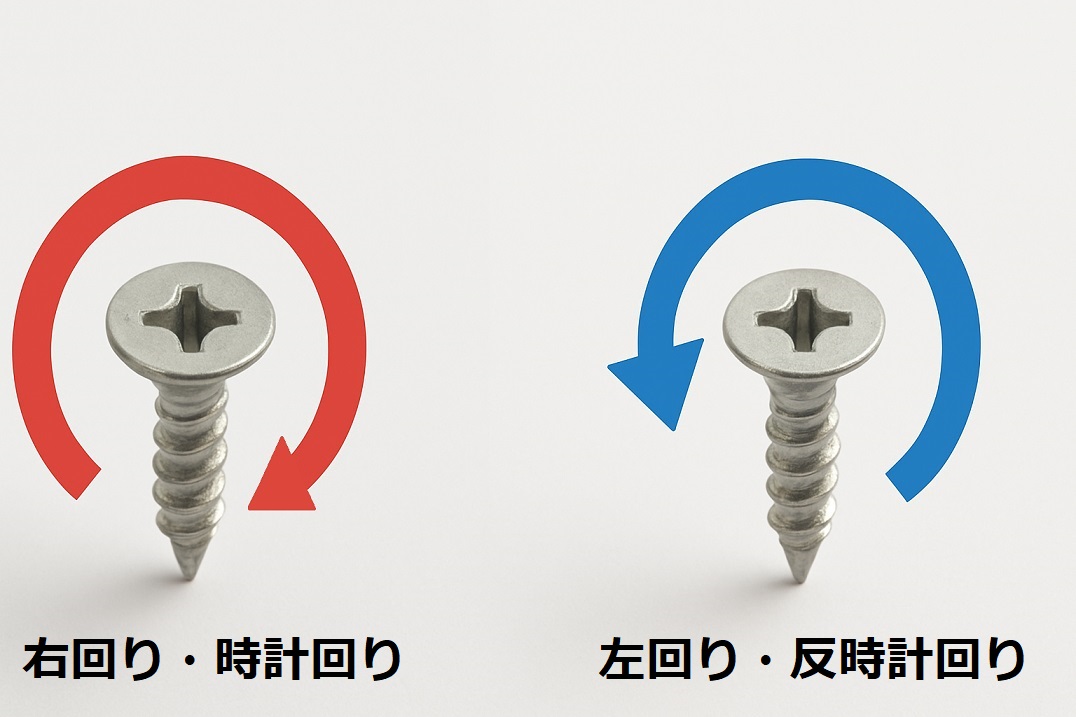

① 時計回りと反時計回りでイメージする

昔からよく言われている覚え方のひとつに、「時計の針と同じ方向に回せば締まる」という方法があります。

アナログの時計を思い浮かべると、針は右に進むように回っていますよね。

この方向が「時計回り」、つまりネジを締める方向です。

逆に、時計の針が動く向きと反対側、左に回すのが「反時計回り」で、こちらがネジをゆるめる方向になります。

この方法はとてもシンプルで、昔から多くの人に親しまれてきました。

「時計回り=締める、反時計回り=ゆるめる」というルールを覚えるだけで、基本的なネジの動きはほとんど対応できます。

ですが、最近はスマートウォッチやスマホのデジタル時計が当たり前になり、アナログの時計を日常的に見なくなった人も増えています。

そのせいか、「そもそも時計の針ってどっちに回っていたっけ?」と迷う方も少なくありません。

実際に私の周りでも、「時計回りって右だっけ、左だっけ?」と混乱していた人がいました。

もしアナログ時計の感覚がピンとこない場合は、他の方法でイメージするとスムーズです。

② 水道の蛇口で覚える

ネジの回す向きをもっと直感的に覚えたいときは、昔ながらの水道の蛇口を思い出してみるとわかりやすいです。

ハンドルをくるくる回すタイプの蛇口では、水を止めるときには右に回しますよね。

これはつまり「締める動き」です。

逆に、蛇口を左に回すと水が出てくる方向になります。

この動きが、ネジをゆるめる方向と同じです。

水道の蛇口の動きを思い浮かべるだけで、「右に回す=締める」「左に回す=ゆるめる」という基本が直感的にイメージしやすくなります。

この覚え方は、時計の針を思い出すよりも具体的で感覚に近いので、初めてネジを扱う人にもおすすめです。

③ レバー式蛇口でも応用できる

とはいえ、最近の住宅ではレバー式の蛇口を使っているお宅も多いでしょう。

レバータイプだと「くるくる回す動きがないから、ネジにどう当てはめるの?」と疑問に思うかもしれません。

でも実は、このレバーの動きも応用して覚えることができます。

たとえば、レバーを温水のほうに動かすときは右方向に動かします。

この「右に動かす」が、ネジを締める方向に近い感覚です。

一方で、冷水のほうへレバーを動かすと左に向かいます。

この動きはネジをゆるめる方向と同じイメージです。

つまり、レバー式の蛇口を使っている場合でも、レバーの動きを左右の感覚に置き換えればネジの回す方向を覚えやすくなります。

日常でよく手に触れるものと結びつけておくと、ふとしたときに自然と正しい方向を思い出せますよ。

逆ネジ(左ネジ)って何?特徴と役割

普通と逆の方向に締める特別なネジ

ここまでの説明で、「右に回せば締まるネジ」が一般的だということが分かりましたね。

しかし、「それなら左に回して締めるネジもあるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

実は、左に回すと締まるネジも存在します。

こうした特殊なネジは「逆ネジ」や「左ネジ」と呼ばれることがあります。

逆ネジの特徴は、普通の右ネジとは締まる方向が逆である点です。

右に回すとゆるみ、左に回すと締まるという性質があります。

とはいえ、一般的な場面で頻繁に見かけることはほとんどありません。

特別な機能や目的がある場合にだけ使われるので、ふだんの生活で触れる機会は少ないでしょう。

特にDIY初心者の方だと、「逆ネジ」という言葉を聞く機会自体が珍しいかもしれません。

ですが、安全性や機械の構造を守るために欠かせない重要なネジでもあります。

逆ネジが使われる代表的な場所と理由

では、逆ネジはどんな場面で活躍しているのでしょうか。

実は、私たちの暮らしの中の道具にもいくつか例があります。

たとえば、扇風機の羽根を固定するネジが代表的です。

羽根がモーターで回転して風を送るとき、もし普通の右ネジを使っていたら、回転の勢いでネジがだんだんゆるんでしまいます。

そうなると羽根がぐらつき、最悪の場合は外れて飛んでしまうおそれもあるのです。

こうした事故を防ぐために、扇風機の羽根を止める部分には逆ネジが使われています。

逆ネジは羽根の回転方向に合わせて「締まる向き」になるので、回せば回すほどしっかり固定される仕組みです。

他にも、自転車の左側のペダルや、換気扇の中心軸など、回転に関わるパーツには逆ネジが使われることが多いです。

これは、「回る力でネジがゆるむのを防ぐ」という目的が共通しています。

つまり、逆ネジは「安全性や安定性を守るために考え抜かれたネジ」なのです。

私たちが普段何気なく使っている道具にも、こうした工夫がたくさん詰まっているんですね。

ネジは小さい部品ですが、その仕組みひとつで安全性や使いやすさが大きく変わるのです。

よくある疑問と注意点(FAQ)

Q1. 逆ネジはどうやって見分ける?

逆ネジは見た目だけだと普通のネジとほとんど同じなので、パッと見では判断しにくい場合があります。

ですが、多くの製品ではネジやナットに小さな矢印が刻印されていたり、取扱説明書に回す方向が書かれていたりします。

また、部品に「L」のマークや逆ネジ専用の表示があることもあります。

迷ったときは無理に回さず、まずは説明書やメーカーのサイトを確認するのが安心です。

Q2. ネジを間違った方向に締めてしまったら?

うっかり逆方向に力を入れてしまうこともありますよね。

そんなときは力任せに回し続けると、ネジ山がつぶれたり、部品が破損する原因になります。

もし手ごたえが変だと感じたら、一度ネジを緩めて向きを確認してから正しい方向に回し直してください。

特に電動工具を使っている場合は、トルクが強いので注意が必要です。

Q3. 特殊な工具が必要な場合はある?

多くのネジは標準的なドライバーやレンチで回せますが、製品や用途によっては専用工具が必要なケースもあります。

たとえば逆ネジの場合でも基本的に工具の種類は同じですが、回す向きだけが異なります。

ただし、機械の保守や分解などでは、逆ネジ用の専用レンチやソケットが付属していることがあります。

また、電動ドライバーを使うときは回転方向を切り替えられるものを選ぶと便利です。

作業を始める前に、工具の取扱説明書を確認し、必要な器具が揃っているかどうか確かめておきましょう。

まとめ|迷わず正しい方向に回そう

ここまで、ネジの回す方向について覚え方や特徴を詳しくご紹介してきました。

ネジはとても身近な部品ですが、「右に回すのか、左に回すのか」たったそれだけのことで作業のスムーズさが全く違ってきます。

もし迷ったら、「右で締めて、左でゆるめる」という基本ルールを思い出してください。

時計の針をイメージしたり、水道の蛇口やレバーの動きを思い浮かべることで、直感的に方向を確認しやすくなります。

また、「逆ネジ」という特別なネジがあることも知っておくと安心です。

回転する部品や安全性が重要な部分には、逆ネジが使われている場合があります。

今回ご紹介したポイントを覚えておけば、ネジを扱うときにもう迷うことはありません。

正しい知識で、安全に快適な作業を楽しんでくださいね。